こんにちは。

皆様はテレワーク(リモートワーク)をしたことはありますでしょうか。

転職サイトを見るとフルリモートを強みにしている会社も見かけますし、

やはり仕事を決める際の軸としてテレワークが出来るかどうかにしている人も多いのではないでしょうか。

そこで今回はコロナ渦が落ち着いた後のテレワークの実施状況と、

テレワークのメリットとデメリットについて調べてみました!

- テレワークをしてみたいと思っている人!

- 既にテレワークをしているけど、悩みがある人。

筆者はテレワークと出社をミックスしたいわゆる「ハイブリッドワーク」という働き方を

していますが、やはりテレワークにはメリットとデメリットの両方を感じます。

テレワークの実態を把握することで、

皆様の生活に少しでもお役に立てれば幸いです!

国土交通省の調査結果

まずは国土交通省の「テレワーク人口実態調査」をもとにテレワークの現状を確認してみましょう。

テレワークの実施率

まずは令和3年~令和5年までのテレワークの実施率の推移を見てみましょう。

| 令和3年(2021年) | 令和4年(2022年) | 令和5年(2023年) | |

| 首都圏 | 36.2% | 31.6% | 28.0% |

| 近畿圏 | 21.4% | 18.1% | 15.0% |

| 中京圏 | 17.9% | 14.6% | 13.3% |

| 地方都市圏 | 12.0% | 11.1% | 8.8% |

| 全国 | 21.4% | 18.8% | 16.1% |

2021年のコロナ渦中でも首都圏で36%のテレワークの実施率という低さもびっくりですが、

やはりコロナが落ち着くにつれてテレワークの実施率もどんどん落ちているのが分かります。

あくまで2023年まで調査なので2025年現在の普及率はもっと低いでしょう。

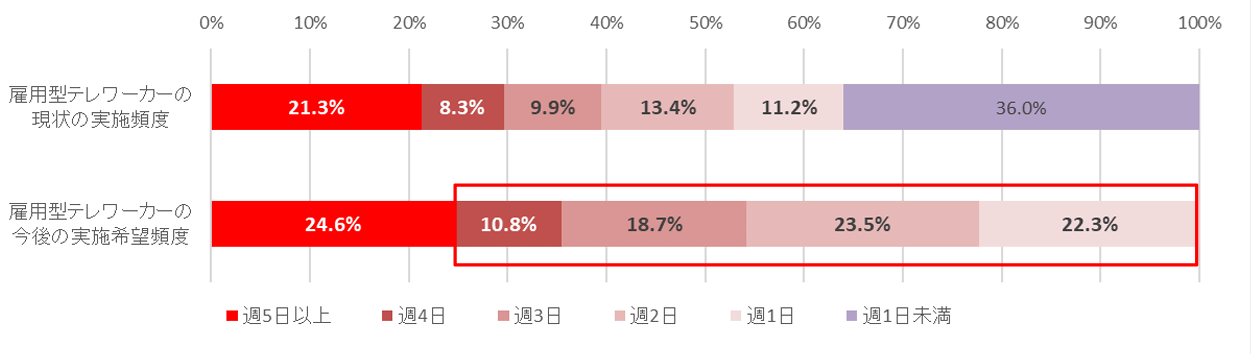

テレワーク実施希望頻度と現状の実施頻度

それではテレワークを実施している人はどれくらいの頻度でテレワークをしたいと思っていて、実際どれくらいの頻度でテレワークをしているのでしょうか。

実施頻度としては週一日未満が一番多く、続いて週5日以上実施している状態となります。

テレワークの頻度についてはやはり業種によって大きく異なるようです。

そして意外だったのは実施希望頻度は一位は週5日以上なのですが、

その割合は20%にとどまり、約80%近い人たちが出社とテレワークを組み合わせたいわゆる「ハイブリッドワーク」を希望しているということでした。

実はフルリモートを希望する人は全体の20%程度なのです!

これは実際にテレワークをしてみて、

それぞれのメリットとデメリットを感じたからではないでしょうか。

テレワークのメリット

それではテレワークのメリットはどんなことになるのでしょうか。

- 通勤の必要がない。

- 自分の好きな環境で仕事が出来る。

- 仕事をサボりやすい。

一つずつ解説していきます。

通勤の必要がない。

テレワークの最大のメリットは出勤する必要がないということでしょう。

テレワークになり出勤時間ギリギリまで寝られるようになりました!

日本の通勤時間の平均は1時間20分程度らしいので、

出社する場合、合計で3時間程度の時間を通勤に使っていることになります。

そういった時間から解放されたり、満員電車のストレスから解放されるというのは大きなメリットではないでしょうか。

何より仕事が終わった瞬間に家についている解放感は筆舌に尽くしがたいものがあります。

筆者もテレワークにすることによって、

家族で一緒に夕飯を食べられたり、子供の寝かしつけに参加出来たりと家族の時間が増えたなと感じています!

自分の好きな環境で仕事が出来る。

テレワークは基本的にインターネット環境さえあれば場所を選ばずに仕事をすることが出来ます。(社内規則等なければ)

例えばカフェなどの公共の場所の方が集中できる!って人はカフェで仕事するもよし、

自室にこもって仕事をしたければそれでもよし!

というように自分にとって都合の良い環境で仕事をすることが出来るため、

結果として集中力が続きやすいというメリットがあります。

筆者は自室にテレワーク用のデスクやキーボードを買い込んで、仕事がやりやすい環境を作りました!

こうやって自分にとって快適な仕事環境を作れるのもいいですよね!

仕事をサボりやすい。

ぶっちゃけた話、サボりやすさを感じてテレワークを支持している人も一定数いるでしょう。

2020年にマイナビニュースが実施したアンケートでは、「テレワーク中にサボったことがある」と答えた人の割合はなんと74%でした。

職場では上司や同僚の目があるため、堂々とはサボれませんが、

自宅は誰にも文句を言われることもないですし、自分の趣味に関するものなど誘惑が沢山あります。

よく言えばメリハリをつけた働き方が出来るのもテレワークのメリットですね!

もしサボりがバレた場合は減給や最悪の場合解雇もありえるので仕事をしている体は装うようにしましょう!

えっ?私ですか?

さっサボる訳ないじゃないですか、、嫌だなあ、、(汗)

テレワークのデメリット

さて、ここまでテレワークはメリットだらけのやりたい放題が出来る素晴らしい制度に見受けられますが、もちろんデメリットもあります。

続いてはテレワークのデメリットも見てみましょう。

- コミュニケーションが取りづらく、業務効率が低下しやすい。

- 仕事のオン/オフの切り替えが難しくなる。

- 会社が社員のマネジメントをしづらい。

- 人と話す機会が減り、鬱になりやすい。

それではデメリットも一つずつ解説していきます。

コミュニケーションが取りづらく、業務効率が低下しやすい。

テレワークにおける最大のデメリットは同じ職場の仲間と顔を合わせる機会が減ってしまうことです。

例えばちょっとしたことを誰かに確認したい時に、

出社をしていればすぐ隣にその人がいれば気軽に会話することが出来ます。

しかし、テレワークの場合は確認内容をチャットもしくは電話でする必要があり、

直接話しかけるより効率としては下がってしまいます。

特に新人の場合は「こんなこと聞いていいのかな?」「どうやって聞けばいいのかな?」と考える必要があるため、少しハードルが高くなってしまいます。

教える側もチャットで教えるのはハードルの高さを感じていて、結果として新人育成が進まない場合もあるみたいです、、

仕事のオン/オフの切り替えが難しくなる。

自宅というのは本来、仕事から解放されたプライベートな空間です。

しかし、そんな環境で仕事をしているとオン/オフの区別がなくなってしまう人がいるようです。

その結果休みの日でも仕事が頭から離れず、気が休まらなくなってしまいました、、

オン/オフがつけられなくなると、集中力の低下などが懸念されるため、

結果として生産性が落ちてしまいます。

逆に自宅だとやることがあっても集中することが難しく、

業務成績の悪化につながる人もいるみたいです。

人と話す機会が減り、鬱になりやすい。

テレワークの場合、一日の大半の時間を自宅で過ごすことになります。

そのため、人とのコミュニケーションをとる時間が減ったり、

長期間外に出ないことによるストレスによって、

テレワーク鬱の状態になる人が増えているようです。

せっかく自宅にいたまま仕事が出来るからとテレワークを選んだのに、

それが原因でテレワーク鬱になってしまっては元も子もありませんね、、

このようにテレワークには様々なメリット、デメリットがあります。

こういったことから「フルリモート」より、「ハイブリッドワーク」を選ぶ人が

多いという訳です。

各企業でテレワーク制度に見直しが入っている

こういった事情を鑑みて、各企業ではテレワーク制度に見直しが入っています。

例えば世界をリードする五大企業である「GAFAM(ガーファム)」の内、

3企業(Google、Apple、Microsoft)はハイブリッドワークを採用、

Amazonに関してはテレワークを完全に廃止しています。

フルリモートを許可しているのはMetaのみです。

コロナ渦が落ち着いたこともあり、

大企業は仕事の効率化を求めてテレワークの制度を見直していますね!

まとめ

今回はコロナ渦後のテレワーク事情と大企業のテレワーク事情をまとめてみました。

- フルリモートにはデメリットも多いので、

基本的にはハイブリッドワークがおすすめ! - どの業務スタイルがその人に合うかはその人次第、

自分のライフスタイルや考え方に合う勤務先を選ぼう!

筆者自身も子供が生まれてすぐの頃に2か月ほどフルリモートをしましたが、

プライベートと仕事のすみ分けがしづらく、

かつ家庭以外の居場所がないという状況は正直しんどかったです。

ただ、テレワークはプライベートな時間や家族の時間を大事にしたい!

そういう人にあった働き方であることは事実だと思いますので、

個人的にはそれぞれの良さをいいとこどり出来る「ハイブリッドワーク」が

万人受けしやすい働き方なのかなと思います。

自分にあった働き方は自分次第!

それぞれのメリットとデメリットを把握した上で、

自分にあった働き方を選ぶようにしましょう!