こんにちは。

今回はインフラエンジニア用語についての解説になります。

エンジニアの専門用語は横文字がほとんどで覚えづらく、

かつ内容が複雑です。

教本や各種サイトで解説しているものは沢山ありますが、

専門用語を専門用語で説明しているものもあり、

苦戦している方も多いのではないでしょうか。

そんなあなたのために今回は、

可能な限り難しい言葉を使わず、

超基本的なエンジニア用語について噛み砕いた解説をしたいと思います!

- インフラエンジニアになったばかりの超初心者様

- インフラエンジニアになって勉強中の人

- エンジニアではないが、エンジニア用語に興味のある人

各用語は突き詰めていくと奥が深いですが、

まずは入門編として概要を抑えるところから始めてみましょう!

レイヤ

早速一番重要な用語です。(教科書で言うと何回も赤線を引く絶対覚えて欲しい必修用語です。)

逆にいうとこの用語を覚えればインフラエンジニアの8割は理解したといっても過言ではないです。

「レイヤ」とはデータとはどのように構成されているのかを、

「階層構造」で分割して定義したものです。

これだけ聞いただけだと「なんのこっちゃ?」となるかと思いますので、実際に表で表してみましょう。

※階層構造は主に「TCP/IPモデル」と「OSI参照モデル」の2種類が存在するのですが今回は「OSI参照モデル」を使って説明します。

| 層 | 名称 | 役割 |

| レイヤ1 | 物理層 | LANケーブルや光ケーブルなどの物理的な信号を担当する。 |

| レイヤ2 | データリンク層 | 直接接続された機器同士の通信を制御する。 |

| レイヤ3 | ネットワーク層 | 通信する宛先に対する道のりを決定する。 |

| レイヤ4 | トランスポート層 | 通信の速さを求めるのか、正確さを求めるのかを決定する。 |

| レイヤ5 | セッション層 | 通信の始まり方と終わり方を決定する。 |

| レイヤ6 | プレゼンテーション層 | データの表現形式を決定する。 |

| レイヤ7 | アプリケーション層 | アプリケーションなどの内容を決定する。 |

因みに現場のエンジニアは各階層を「L1(エルイチ)」「L2(エルニ)」と呼ぶのが一般的です。

各レイヤの細かい内容はおいおい覚えるとして、

初心者が絶対に覚えておいてほしいことだけかいつまんで書きます。

データはレイヤ1から順番に積みあがっていく

どういうことかと言いますと、

レイヤ1というのはケーブル(無線LAN含む)のことです。

つまり、PCやスマホをケーブルなり無線LANなりに接続することがネットワークに繋がるタイプのための第一歩だということです。

たまにPCをネットワークに接続していない状態で、

「ネットに繋がらない!!」と憤慨している人を見かけます。

皆さんはそうならないようにネットに繋がらないときは、

「L1(エルイチ)」もしくは「物理」を確認することを怠らないようにしましょう。

ケーブルを挿したら、今度はレイヤ2の出番です。

レイヤ2は主にMACアドレスというものを使って、通信先との通信を確立します。

続いてレイヤ3で通信するための道のりを決定し、レイヤ4で通信の品質を決定し、、、、

というように階層毎に役割があり、それらを順々に積み上げていくことで1つのデータは完成する。ということです。

色々小難しいことを書いてあるサイトは多々ありますがとりあえずはこれだけ覚えれば基本としては十分です!

プロトコル

この用語を抑えていないとエンジニアとしてはやっていけません。

プロトコルとはとある通信を行う際に、こういった方法でやり取りしましょうねという、

言わばお約束事を定義したものです。

もう少し具体的に説明しましょう。

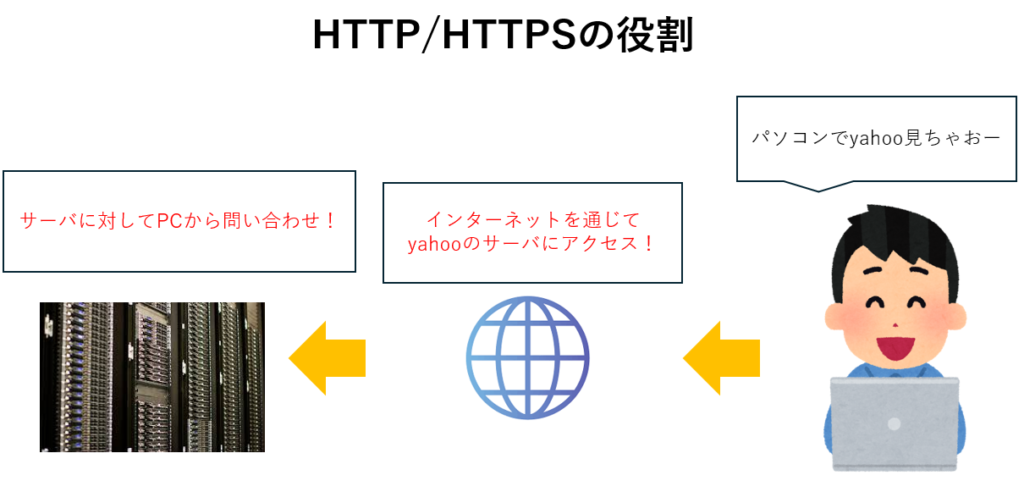

例えばPCから「yahoo」というサイトを閲覧するとします。

その際にPCはyahooが運営するサーバにアクセスすることになります。

そしてサーバに対してPCが

www.yahoo.co.jpをブラウザ(ChromeやEdgeなど)に表示したいです!

と問い合わせをします。

この一連の行動は「HTTP」または「HTTPS」というプロトコルによって定義されており、

このお約束事に沿って、通信が進められることになります。

※「HTTP」と「HTTPS」って何が違うの?

という点については基本編ではなくなってしまうので、

改めて解説します。

今回は一番身近な「HTTP」と「HTTPS」で説明しましたが、

プロトコルの種類は五万とあり、色々な通信の種類があります。

今回はそもそもプロトコルとは何のか、

というところを抑えておいて欲しいです!

インターネット

何を今さら、、と思う人も沢山いらっしゃるかもしれませんが、

果たして正確な意味を把握している方はどれくらいいらっしゃるでしょうか。

インターネットとは「広く一般の人たちが接続し、閲覧可能な通信網」のことです。

つまり、当ブログもそうですし、yahooやGoogleも、

このインターネット上に公開されているから不特定多数が閲覧することが出来ているわけです。

世界中の人達が閲覧可能な一方で、会社の大事な資料などがインターネットで閲覧できるような状態になっているとセキュリティ的に問題になってしまいます。

そこで極一部の関係者の人達のみが接続出来るネットワークも存在します。

それが「閉域網」と呼ばれるものです。

例えば会社で仕事をされていてこのようなことを言われたことはないでしょうか。

これはこの会社の人たちだけが接続できる通信網を構築し、

そこから社内サーバにアクセスしているからです。

閉域網には様々な種類があり、

KDDIが提供する「Wide Area Virtual Switch(通称「WAVS(ワブス)」)」やNTTやソフトバンクなどが提供する「IP-VPN」などがあります。

同じネットワークでもインターネットなのか閉域網なのかで用途やつなぎ方は全く違います。

インフラエンジニアとしてこの2つの違いは抑えておきたいですね!

まとめ

今回の記事では以下の3つの用語について解説しました。

レイヤ・・通信の成り立ちを階層構造で定義したもの。

プロトコル・・通信を行う際のお約束事を定義したもの。

インターネット・・世界中の人がアクセス出来るネットワーク。

限られた人がアクセスできるネットワークを「閉域網」という。

ネットワークの用語は一見難しく、理解するのがかなり大変なので、

最初のうちはある程度噛み砕いて覚えるようにしましょう!

今後もこういった用語解説をしていきたいと思いますので、

もしよければご覧いただけると嬉しいです!