こんにちは。

今回はエンジニアになった多くの人が通る、

「運用/監視」の業務について解説したいと思います。

インフラエンジニアになったばかりの方々は「運用/監視」の部署に配属されることが多いと思いますが、実際に「運用/監視」とは何をするのかを把握していない方々も多いのではないでしょうか。

筆者も最初の配属先として「運用/監視」の部署に配属になりましたが、

あまり具体的なイメージが湧きませんでした。

自分がどういったことをするのか分からない状態で配属になるのは不安ですし、

どういった心構えをしておけばいいのか分からないですよね。

そこで今回は「インフラエンジニアの「運用/監視」って何?現役エンジニアが経験をもとに解説!」と題して、筆者が2年ほど「運用/監視」の部署で過ごした経験を分かりやすく解説したいと思います!

- インフラエンジニアの会社に就職、転職が決まっている人

- インフラエンジニアの会社に就職しようか悩んでいる人

- 運用/監視の部署に配属が決定した人

今回の記事を通じて、

「運用/監視」がどんな仕事か、少しでも具体的にイメージを持っていただければ幸いです。

それではいってみましょう!

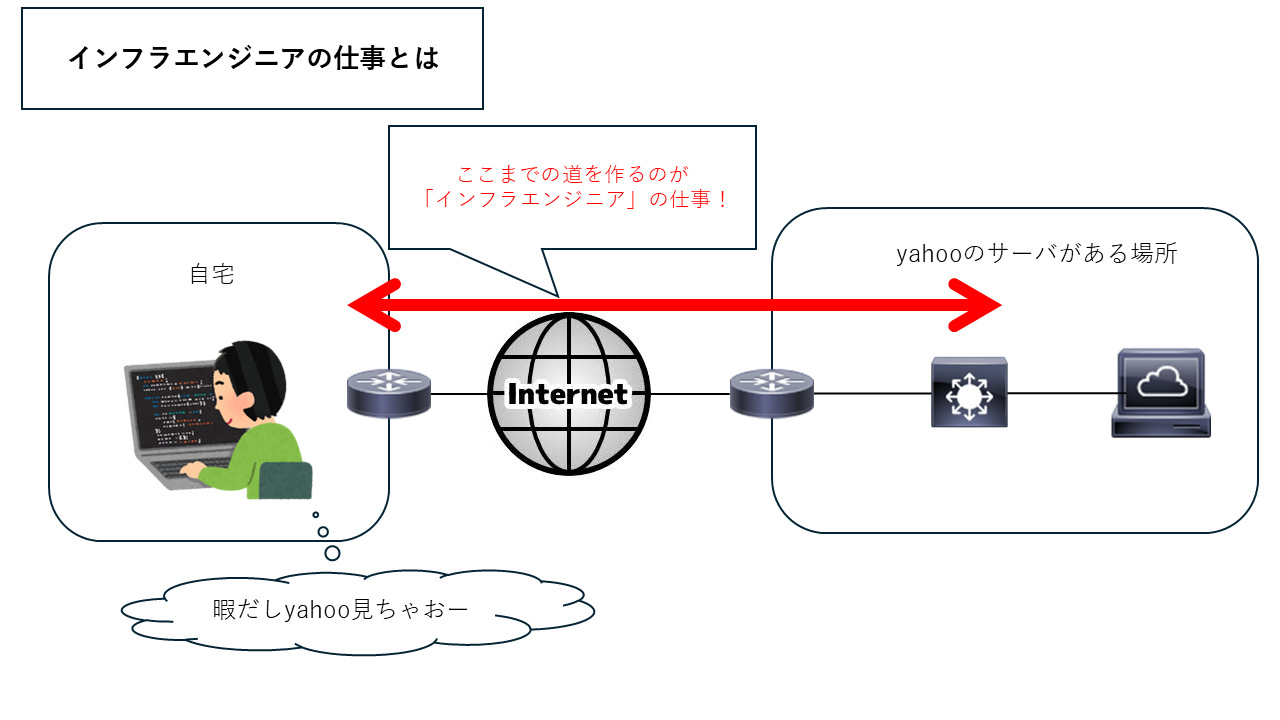

そもそもインフラエンジニアって何?

そもそもインフラエンジニアとは何か、というところから説明しましょう。

インフラエンジニアとはITにおけるインフラ部分を担当するエンジニアのことです。

例えば皆様がインターネットでyahooのHPを見るとしましょう。

その為には端末(携帯やPC)からインターネットを使ってyahooのシステムにアクセスする必要があります。

そのyahooにアクセスするための道を作ったり管理する役割をしているのがインフラエンジニアです。

Webエンジニアやアプリケーションエンジニアと比べて、

インフラエンジニアは華やかな仕事ではありませんが

ITの根幹を作るための大事な仕事なのです。

運用/監視ってどんな仕事?

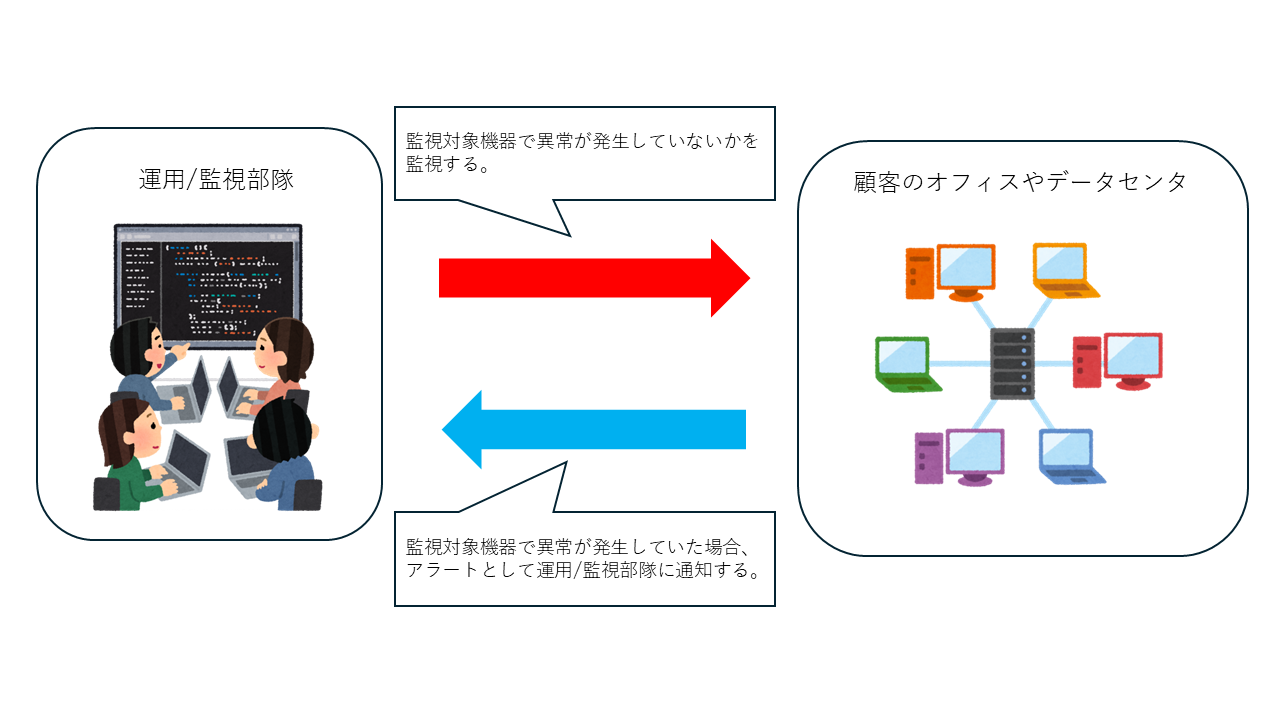

「運用/監視」の業務とは何かについて、説明していきます。

「運用/監視」はシステムで異常が発生していないかを監視し、

もし問題が発生した場合は、決められた対応をする業務です。

図を使って具体的に説明します。

まずシステム内の何かの機器に故障が発生したとします。

するとそのことを監視装置が「アラート」という形で報告してくれます。

そのアラートの内容に沿って、決められた対応を行うというのが運用/監視の主な役割です。

対応の内容は主に以下です。

| エスカレーション | システムの担当者にエスカレーション(電話やメール)して障害が発生していることを伝えて指示を仰ぐ。 (システムによっては夜中に担当者を叩き起こすことになるので ちょっと申し訳ない) |

|---|---|

| 復旧対応 | 復旧のための対応が定義されていれば、 マニュアルに書かれた内容の対応を行う。 |

| 機器交換対応 | 機器に故障が発生した場合、メーカーに問い合わせして代替品に交換する手配をする。 |

一見難しそうに感じますが、

どのアラートが発生した場合はどのような対応をするのかというマニュアルが存在するため、

基本的に慣れれば誰でも業務が出来るようになるかと思います。

このように初心者でも専門的な知識がそれほど必要とされず、

業務にあたりやすいため「運用/監視」は初心者エンジニアが最初に配属されやすい部署となるのです。

「運用/監視」のメリットとデメリット

ここまでで、インフラエンジニアがどういう仕事なのかと、

「運用/監視」の業務内容について説明しました。

ここからは「運用/監視」のメリットとデメリットについて、

筆者の経験をもとに解説します。

運用監視のメリット

運用監視のメリットは以下が挙げられます。

- 初心者でも出来る!

- シフトなので基本的に残業はない。

- シフトメンバーと長い時間を過ごすので、友達が出来やすい。

一つずつ解説していきます。

初心者でも出来る!

先ほども記載した通り、

運用/監視はアラートの内容毎にやることがあらかじめマニュアル化されています。

ですので、インフラエンジニアを始めたばかりで右も左も分からない、

初心者エンジニアでも業務することが出来ます。

また、ただ簡単なだけではなくIT業界がどうやって成り立っているのか、

仕組みについても学ぶことが出来るため、

そういった面でも初心者がまずは経験するべき業務だと思います。

シフトなので基本的に残業はない。

運用/監視の業務形態はアルバイトと一緒で、

基本的にシフト制です。

ですので、残業は基本的に無く、決められた時間の中で働くことになります。

また、夜勤が終わればそのままその日はお休みになるので、

休日数も多くなります。

部署によっては、シフトを調整し、

5連休以上の大型連休をとることが可能な部署もあります。

常日勤だと平日の休みがとりずらい場合も多いですが、

シフト業務の場合は平日も休みやすいです。

シフトメンバーと長い時間を過ごすので、友達が出来やすい。

配属された部署にもよりますが、基本的にシフトはチームで回すことになります。

そのためチームメンバーと過ごす時間が長くなり、かつ同世代が多いので結果としてエンジニア仲間が出来ることが多いです。

駆け出しエンジニアにとって、同じ境遇のエンジニア仲間が出来るというのは非常にありがたいことです。

私も当時同じチームになった先輩と仕事終わりによく飲みに行ってました。

夜勤明けにこれから出勤する人たちを横目に飲むビールは最高ですからねえ。

運用監視のデメリット

ここまで「運用/監視」業務のメリットを紹介しました。

「最高じゃん!」と思っている人もいるかもしれませんが、

ちゃんとデメリットもありますので紹介します。

- 夜勤が多い。

- IT業界で長く生き残るための技術力が身につきずらい。

- AIの普及によって、働く場所がなくなる可能性がある。

こちらも筆者の経験を踏まえて解説していきたいと思います。

夜勤が多い。

「運用/監視」は基本的に

24時間365日体制での監視体制を求められます。

そのため、夜勤がほぼ100%発生します。

夜勤が得意な方もいるかもしれませんが、

ほぼ全ての人にとって夜勤は心身共にかなりきついものになると思います。

私も今の仕事を始めるまで、夜勤を一切したことがなかったのですが、

体のリズムが乱れ、睡眠が上手く取れない日々が続きました。

こういう日々が続くと、

体だけでなく心も不安定になり病んでしまう人も少なからずいました。

ですので、夜勤をし続ける自信がない人は「運用/監視」はおすすめできません。

IT業界で長く生き残るための技術力が身につきずらい。

夜勤もあり、体力的にしんどい「運用/監視」ですが、

スキルが身につくかというとそうとは言えないのが実情です。

なぜかというと、業務内容は基本的にマニュアル化されており、

悪い言い方をすると頭を使う必要がないこと(誰でも同じ対応が出来る)を想定しています。

よって社会人として求められるその場の判断力やエンジニアとして必要な技術力は運用/監視の現場では身につきずらいです。

筆者が運用/監視をしていた時代はまだアラートに対する対応が属人化している部分もあり、その場での判断力が求められる場面もありました。

それでも運用/監視の業務の中で得られる判断力や技術力は限りがあるかと思います。

AIの普及によって、働く場所がなくなる可能性がある。

最近では様々な会社において「運用/監視」の業務をAIなどを用いて自動化しようとする試みをしています。

「運用/監視」業務は基本的に誰でも出来るような内容になっています。

そういった業務は自動化されやすいです。

夜勤手当もらえてラッキー!と考える人もいるかと思いますが、

頭を使わない仕事=いつかはAIに仕事を奪われる可能性がある。

ということは覚えておいた方がよいでしょう。

まとめ

今回の記事を通して筆者がお伝えしたいことは以下です。

- 夜勤が多く、体力的にきつい業務であるが、その分学べることもある!

- 最初は業務になれるのに手一杯かもしれないが、

慣れたらステップアップを目指そう! - 業務外に資格取得を目指し勉強するなど自己研鑽を怠らないようにしよう!

筆者の場合、休日や夜勤明けはとにかく資格取得するという目標に向かって自宅で猛勉強していました。

その努力のかいもあり、運用/監視をしている2年間でCCNPという資格を取得しまして、

配属変えのタイミングで設計構築の部署に行くことが出来ました。

日々の業務に追われているとつい自己研鑽することを怠りがちです。

しかし、ステップアップして次の階段を上るためには自らを奮い立たせることは必要不可欠です。

日々の業務が出来たから満足するのではなく、

更なる高みを目指して努力することを忘れないようにしてください!